現在、紙幣には1枚1枚固有の記番号がつけられています。 昔はどうだったのでしょうか。

■ 江戸時代

記番号の起源は古く、すでに江戸時代の藩札にもみられます。

右は、摂津尼崎藩が安永6年(1777)に発行した銀10匁札です。 裏面に「ま壱万七千九百弐拾弐(ま17922)」と墨書きで書かれています。 1枚1枚、手書きで番号を書いたのです。

明治通宝札の記番号 (明治5年発行)

|

| 大黒紙幣の記番号 (明治18年発行)

| |

明治になると、さすがに機械式で番号が印刷されるようになりました。

このころの記番号は、かな文字や漢数字で書かれています。 しかも、右から左へ読む数字です。

| |

| | |

| |

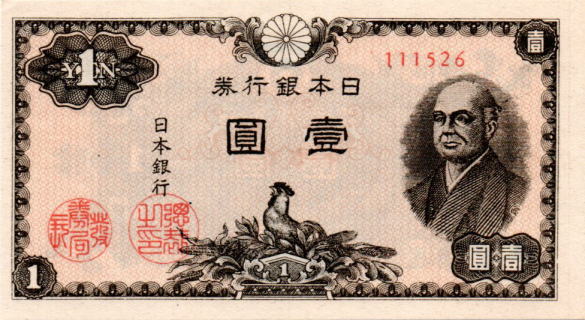

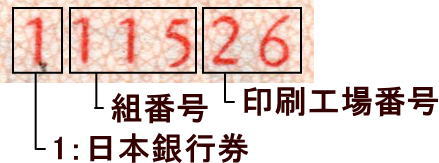

右は終戦直後に発行された1円札です。 111526の番号が書かれていますが、この頃の低額紙幣の番号は1枚1枚固有の番号ではありません。 製造番号の一種です。

先頭の1は、これが日本銀行券であることを示す符帳です。(政府紙幣のときは2)

末尾の2桁は、印刷工場を表す番号です。

12 滝野川(東京都北区)

13 板橋

15 小石川(東京都文京区)

16 王子(東京都北区)

22 酒匂(小田原市)

26 小田原

32 静岡

42 彦根

44 榎町(東京都新宿区)

その中間の1~4桁は組番号と呼ばれる数字です。 1つの組番号で500万枚が製造されたそうですから、全く同じ番号の1円札が500万枚あることになります。

現在発行されている紙幣の記番号のつけ方は、次の通りです。

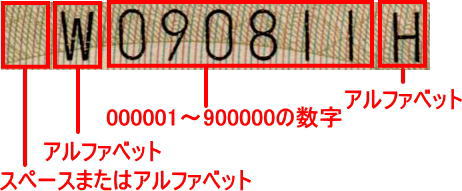

現在発行されている紙幣の記番号のつけ方は、次の通りです。・先頭はスペースまたはアルファベット。

ただし、IとOは1と0と間違えやすいので除く。

・次はアルファベット(ここでもIとOは除く)。

・次は6桁の数字。

ただし全てあるわけではなく、000001~900000の90万個。

・最後は再びアルファベット(ここでもIとOは除く)。

そうすると、全ての組合わせは、25×24×90万×24=129億6000万 とおりになります。

全ての組合わせを使い切ってしまうと、色をかえます。 これまで最も色をかえたのは先代の夏目漱石の千円札で、黒色⇒青色⇒褐色⇒暗緑色の4色を使いました。 下がその変遷表です。

| 初発行年月 | イメージ | 色 | 発行枚数 | 印刷所 |

|---|---|---|---|---|

| 昭和59年11月 (1984) | 黒色 | 129億6000万枚 | 大蔵省印刷局 | |

| 平成2年11月 (1990) | 青色 | 58億3290万枚 | 大蔵省印刷局 | |

| 平成5年12月 (1993) | 褐色 | 129億6000万枚 | 大蔵省印刷局 | |

| 平成12年4月 (2000) | 暗緑色 | 65億6710万枚 | 大蔵省印刷局 財務省印刷局 国立印刷局 | |

| 平成16年11月 (2004) | これより野口英世札となる | 夏目漱石札の総発行枚数: 383億2000万枚 |

20年間で383億枚(38兆円)も発行しています。

1984年11月時点での千円札(殆ど伊藤博文札)の流通枚数は、19.3億枚。

2004年11月時点での千円札(殆ど夏目漱石札)の流通枚数は、34.7億枚。 (以上、日銀統計より)

この20年間に383億枚印刷したはずなのに、流通枚数は15.4億枚しか増えていません。 大半が流通後数年で破棄されたのです。 千円札は通常流通1~2年で破棄されるそうです。

■ 日銀券F号(渋沢栄一ら)

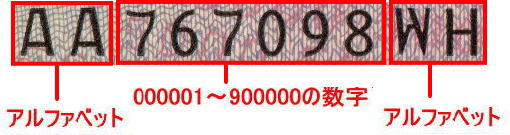

上の記番号のルールは、昭和25年の日銀券B号以来変わることはありませんでした。 しかし、令和6年の日銀券F号になってこのルールが改められました。

・先頭は2桁のアルファベット。

・先頭は2桁のアルファベット。ただし、IとOは1と0と間違えやすいので除く。

・次は6桁の数字。

ただし全てあるわけではなく、000001~900000の90万個。

・最後は再び2桁のアルファベット(ここでもIとOは除く)。

そうすると、全ての組合わせは、24×24×90万×24×24=2985億9840万 とおりになります。 E号券までの23倍くらいになります。 今度は色替えをする必要はなさそうです。